シューハート・メール

| メール

動画をクリックしてご覧ください。 その前に、ご紹介します。

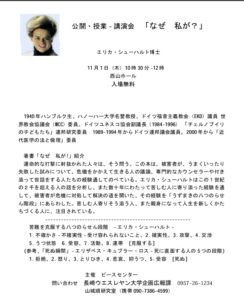

エリカ・シューハートErika Schuchardt 紹介

一、はじめに シューハート氏は2007年に来日した際、長崎ウエスレヤン大学(現鎮西学院大学)で秋の文化祭のプログラムとして同氏の講演会「危機を生きる」を開催することになり、わたしが責任者として諫早でのお世話をした。その際、講師がどんな人であるか、ネットで著書を調べ、危機対処に関する彼女の著書「なぜわたしが」ドイツ語原書をAmazonで購入し、当時のエリザベス・キュブラー・ロスの「死ぬ瞬間」シリーズに似ていると思った。 これを機会に「なぜわたしが?」の翻訳許可を願った。 宿泊先の諫早グランドパレスの夕食で、フランス料理ですと言うと、「なんで日本に来てフランス料理?」と怒っていたが、「ジャパニーズフレンチだから、食べて」と言ってなだめ、日本料理のようにこまかく美しい料理の数々に驚き、喜んでくれた。その席上で「なぜわたしが(warum gerade ich?)」の翻訳許可と、多数の質問をし、「二つ問題があります。ドイツ語が十分でありません」、もう一つ「お金はあまりありません」。と言うことでスタートした。 シューハートさんは、ドイツにいる戸川英夫さんを紹介してくださり、私がメールで訳の原稿を送り、金曜の朝6時、ドイツの夜10時電話で1時間、1年半ばかり作業をした。と言うことで、ドイツ語はなんとかなった。著者はカラー印刷で多数の図や写真を入れる派手なことを言ったが、私はペーパーバックスで、表紙カラー、他白黒、私が作る元版で、印刷製本だけ、学校に出入りの昭和堂の田島君にお願いして、実費だけで済ました。2011月1日1日に昭和堂から長崎ウエスレヤン大学研究叢書として、出版しできた。 また元版はデジタル版にしてネットで読めるように提供しています。 本文はこちらをクリック! ⬇️ ※「なぜわたしが」(山城順訳)」

八つのらせん局面の登り下りは、 シューハートの研究は「危機を生き抜く過程」を重視し、

ところで、よく知られているエリザベス・キュブラー・ロスは 1.死に至る危機を認識し、否定と抵抗から、最後の5段階で受けいれる受容において 人生を肯定的に見れるようになる。死を医学の対象としてこなかった時代を批判し、 ホスピス運動を世界に広めた。その仕事にとても似ていると思われる。が、 強いて言えば、キュブラー・ロスは五段階(否認、怒り、取引、抑鬱、受容)に至る理論で、 人生を肯定的に終わることができた事例を挙げて、言わば、アメリカ的なハッピーエンドの 理論となっている。その意味で危機対処に成功しなかった多数の人々にも光を当てる必要があるのではないかと思います。

※監修者の戸川英夫氏と協議し、固定的印象を与える段階より「局面」の方がよいと ※よくみるとシューハート氏もstage(段階)を使っているところがあり、

※1.苦しむことの意味については

彼女は「なぜわたしが」(山城順訳)」を書いた後、さらに 「この口づけを世界のすべてに」を出版し、 —————————————— その後、「日独交流150年」記念の集会が2013年、日独両国で、互いに催された。 以下の動画の三つ目の講演で、シューハート氏は 「ベーヴェンの危機からの創造的飛躍」を論じた。 ドイツでの集会の講演動画はテロップに日本語訳が出てくるので わかりやすく視聴できます。

以下の三つの動画は日独交流150年の講演会の記録です。

その1.挨拶 ベートーヴェンの夕べ エリカ・シューハート教授

ニ、 ドイツでの日独交流集会で、挨拶された樋口隆一氏(当時、明治学院大学教授)は. 「この口づけを世界のすべてに」-ベーヴェンの危機からの創造的飛躍-エリカ・シューハート著の翻訳者であり、 東日本の震災の時の助け合い、思い合う人たちの中に、ベートーヴェンの時代とは違った苦難の受け止め方あると指摘している。※2.

その2 紹介講演 訳者:樋口隆一明治学院大学教授

ベートーヴェンを事例にした本研究は

その3.講演 ピアノ演奏付き

次に、シューハート氏の圧巻の講演※3の録画がある。

|

||||||

| ※3.ベートーヴェンは21才の時に、オーストリア近郊の保養地ハイリゲンシュタットに滞在していた時に「遺書」を書いて誰にも見せなかった。そこにはベートーヴェンの深い苦悩が綴られて、自殺を決意した孤独と苦悩、を書き留めていた。56才で亡くなるまで、誰にもわかってもらえない苦悩と孤独とは、ベートーヴェンの作品の中に渦を巻くようなうねりをなして、彼女が示した八つのらせんの各局面※4を登り下りしながら「この口づけを世界のすべてに」の「愛」となって現れる。第九交響曲の最後の「歓喜の歌」の苦悩即愛の二重性を読みとる「もう金輪際、誰とも袂を分つ」という孤独と表明、 それは「世界のすべての人にキスを捧げたい」愛のキーワードである、その鍵を解いていく。

—————————– ベートーヴェンが21才の時にしたためた-遺書-をめぐる議論の中で、 56才で亡くなる晩年までに、内に抑圧されてきた愛を爆発させる第九交響曲の最後の合唱を挙げ、「この口づけを世界のすべてに」を出版し、「ベーヴェンの危機からの創造的飛躍」を論じた。※3. そこにはベートーヴェンの深い苦悩が綴られて、自殺を決意した孤独と苦悩、を書き留めていた。56才で亡くなるまで、誰にもわかってもらえない苦悩と孤独とは、ベートーヴェンの作品の中に渦を巻くようなうねりをなして、彼女が示した八つのらせんの各局面※4を登り下りしながら「この口づけを世界のすべてに」の「愛」となって現れ出る。誰にも見せなかった遺書は、大事にとっておかれていたことから、ほんとは見てわかってもらいたいという切なる願いがあったとも、解釈されている。死後に「ハイリケンシュタットの遺書」と名付けられている。 そして、第九交響曲最後の「歓喜の歌」に、苦悩即愛の二重性を読みとる。「もう金輪際、誰とも袂を分つ」という孤独の表明、 それは「世界のすべての人にキスを捧げたい」愛のキーワードである、その鍵を解いていく。 話の中で、ベートーヴェンの作品を、講演の要点に触れて、ピアノ奏者が楽譜から例示する、各フレーズの分析もわかりやすく 感動的でもあった。講演は日本語テロップで読めます.時々止めて、ゆっくり聞けます。 ※なお、この項目は「なぜわたしが?」翻訳出版した2011年に受け取った —————————————— 追記 講師シューハート氏との出会いに至る経緯について、 私は、31年間働いた春日東教会を離れ、1998年4月、 公開・授業・講演会 「なぜ わたしが?」

学生のレポート 準備中 さがしています。

|